Ein Gebäude in einen Landschaftspark bauen zu dürfen ist ein seltenes Privileg und verbunden mit großer Verantwortung. Man muss einen Ort schaffen, der der besonderen Lage Rechnung trägt, der rechtfertigt, dass Landschaftsraum bebaut wird. Das Gebäude muss mit der Landschaft in Verbindung treten, muss den ihn umgebenden großen grünen Raum einbeziehen. Auf keinen Fall darf dieser außen vor gelassen werden. Das wäre nach unserem Verständnis eine Missachtung von Ressourcen und entspräche nicht dem Genius Loci. Die Verortung der Architektur spielt beim Bauen in der Landschaft eine entscheidende Rolle und beeinflusst maßgeblich das Gebäudekonzept. Das Gebäude muss sich festmachen im Landschaftraum, muss einen eindeutigen Ort formulieren.

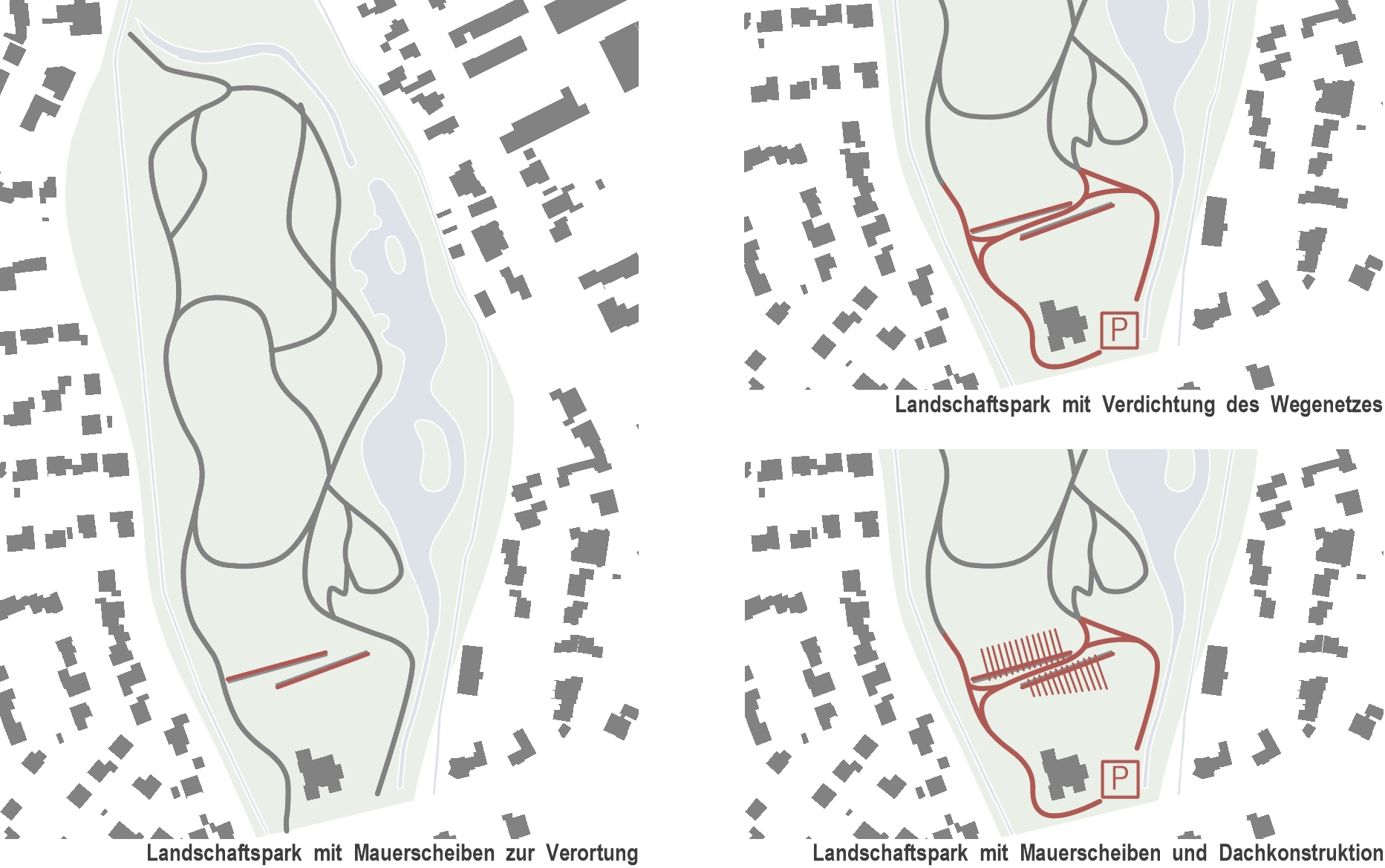

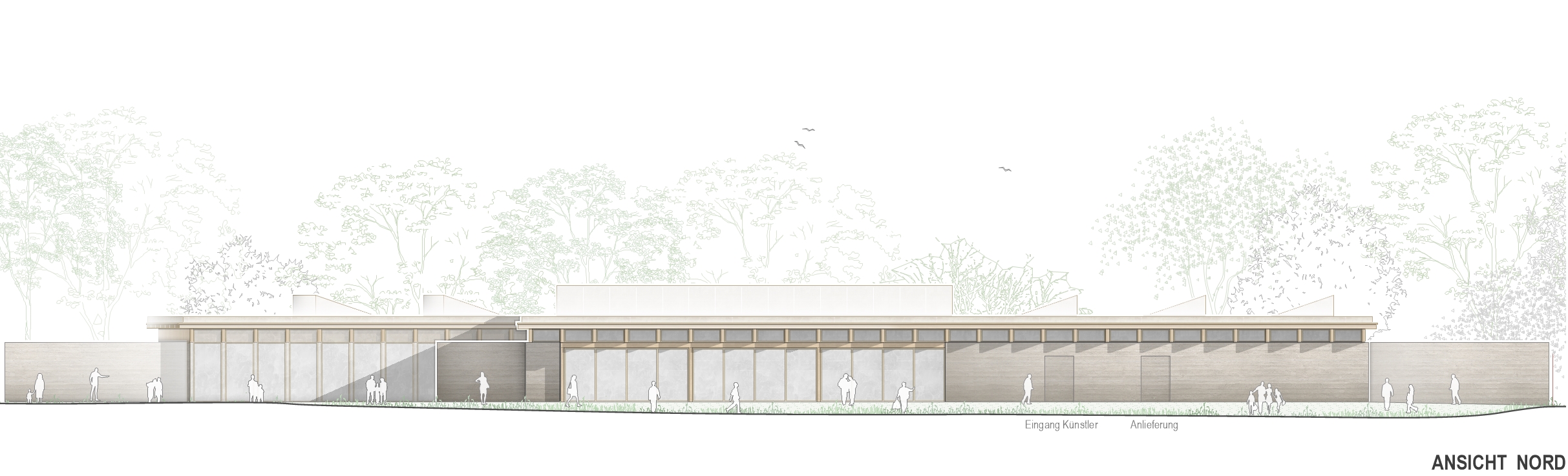

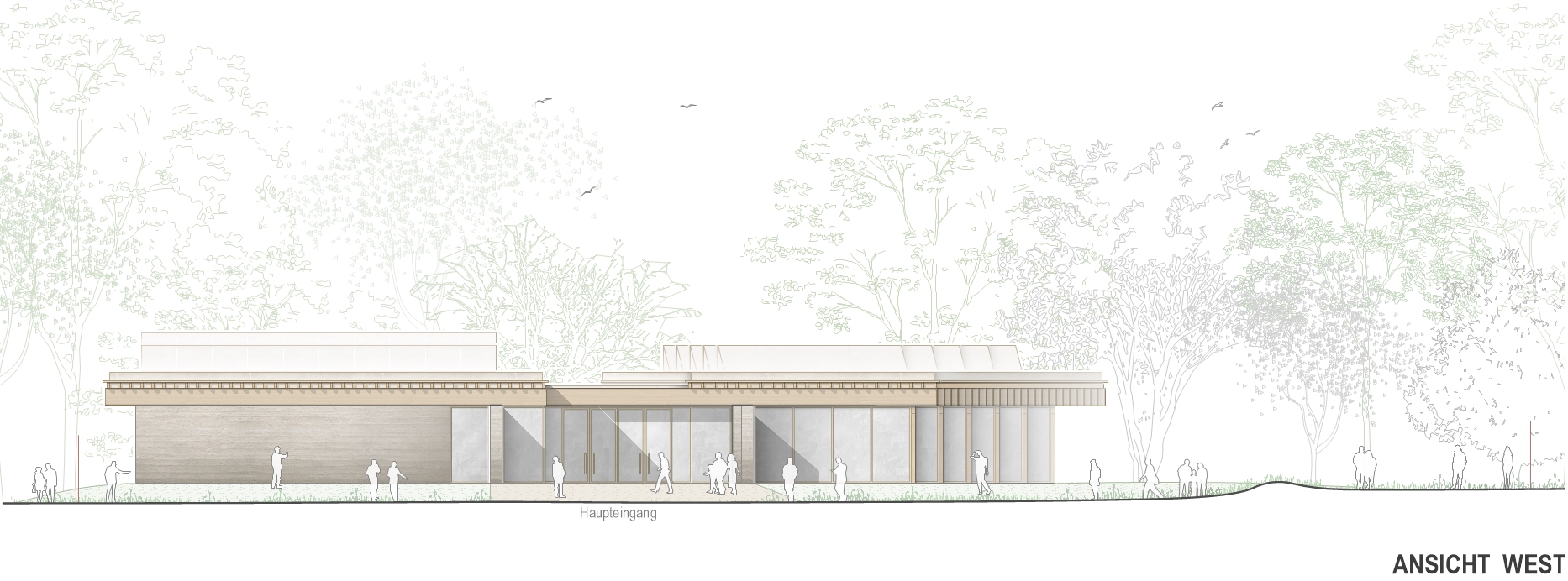

Nach der Analyse des Landschaftsparkraums und des Wegenetzes haben wir festgestellt, dass zwei geschwungene Parkwege an den Rändern des Parks entlangführen, die in gewissen Abständen über Querwege miteinander verbunden werden. Unser Konzept sieht vor, die beiden Hauptrandwege gleich zu Beginn des Parks miteinander zu verbinden und so das Wegenetz an dieser Stelle zu verdichten. Eine neue Parkfuge führt durch das neue Gebäude und bindet es wie selbstverständlich an das bestehende Wegenetz an, ohne sich in den Weg zu stellen. Zwei lange Wandscheiben aus Stampflehm markieren den Durchgang und verankern das Gebäude unverrückbar in der Landschaft. Durch die beidseitige Erschließung ist es bestens zu erreichen. Dabei erfolgt die Annäherung an das neue Bürgerzentrum nicht auf direktem Weg, sondern wird inszeniert. Man nähert sich über die geschwungenen Parkwege, läuft am Gebäude vorbei, kann es erfassen, um dann auf den Eingangsweg einzuschwenken, geleitet von der Lehmwand, die als lange horizontale Linie die Bewegung des Landschaftraums erst richtig sichtbar macht.

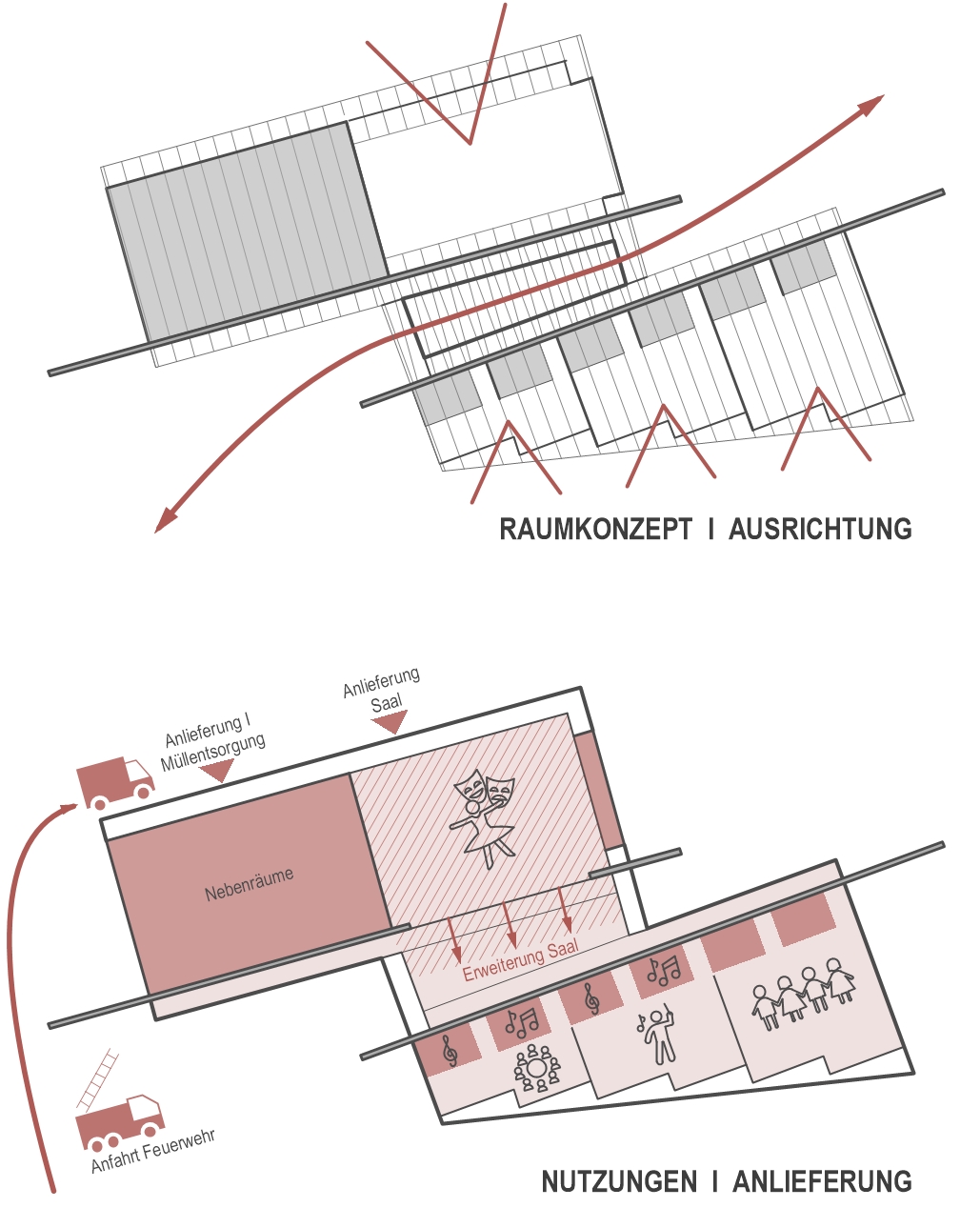

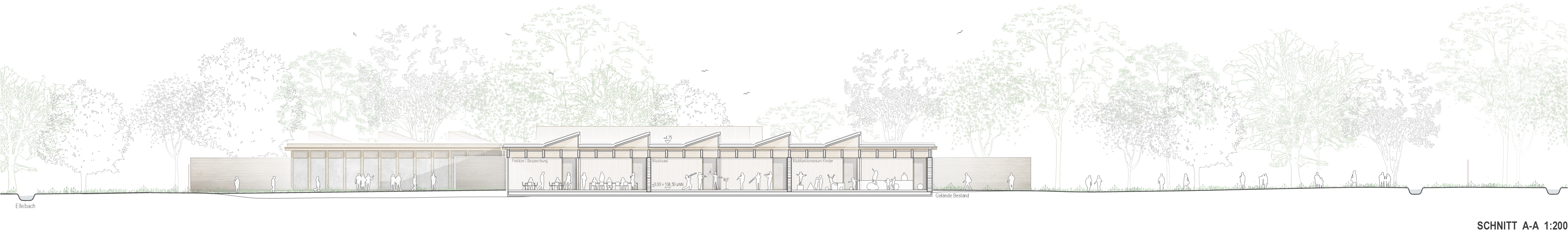

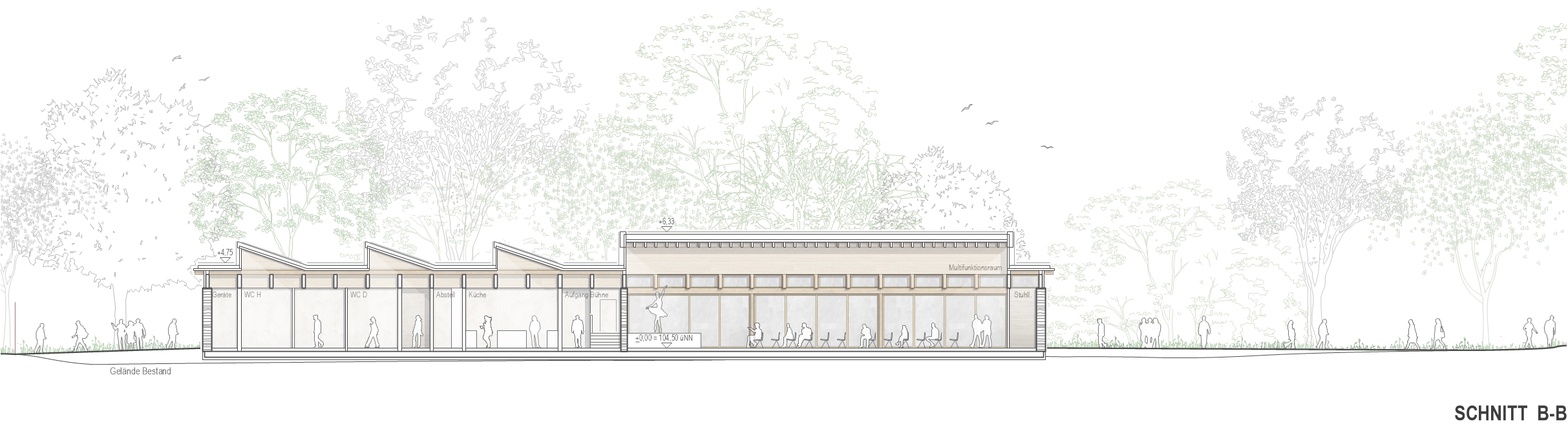

Das Gebäude nutzt wie eingangs gefordert den ihn umgebenden Landschaftraum und bezieht ihn in das Innenraumkonzept ein. Die Parkfuge führt durch das Gebäude, begleitet durch zwei Lehmwandscheiben. Auf den Wandscheiben liegen zwei weit auskragende Dächer, unter denen sich die geforderten Nutzungen versammeln. Im Norden liegen der große Veranstaltungssaal mit den Nebenräumen, im Süden die Musikräume und die Kinder- und Jugendräume. Dazwischen spannt sich das Foyer auf, das auch als Saalerweiterung genutzt werden kann. Über großzügige Verglasungen wird der Grünraum miteinbezogen. Der weite Dachvorsprung unterstützt diese Wirkung. Damit erreichen die Innenräume im Zusammenspiel mit dem Landschaftraum eine Großzügigkeit, die nur in einer solchen parkartigen Situation möglich ist. Innen und außen werden zu einer Einheit.

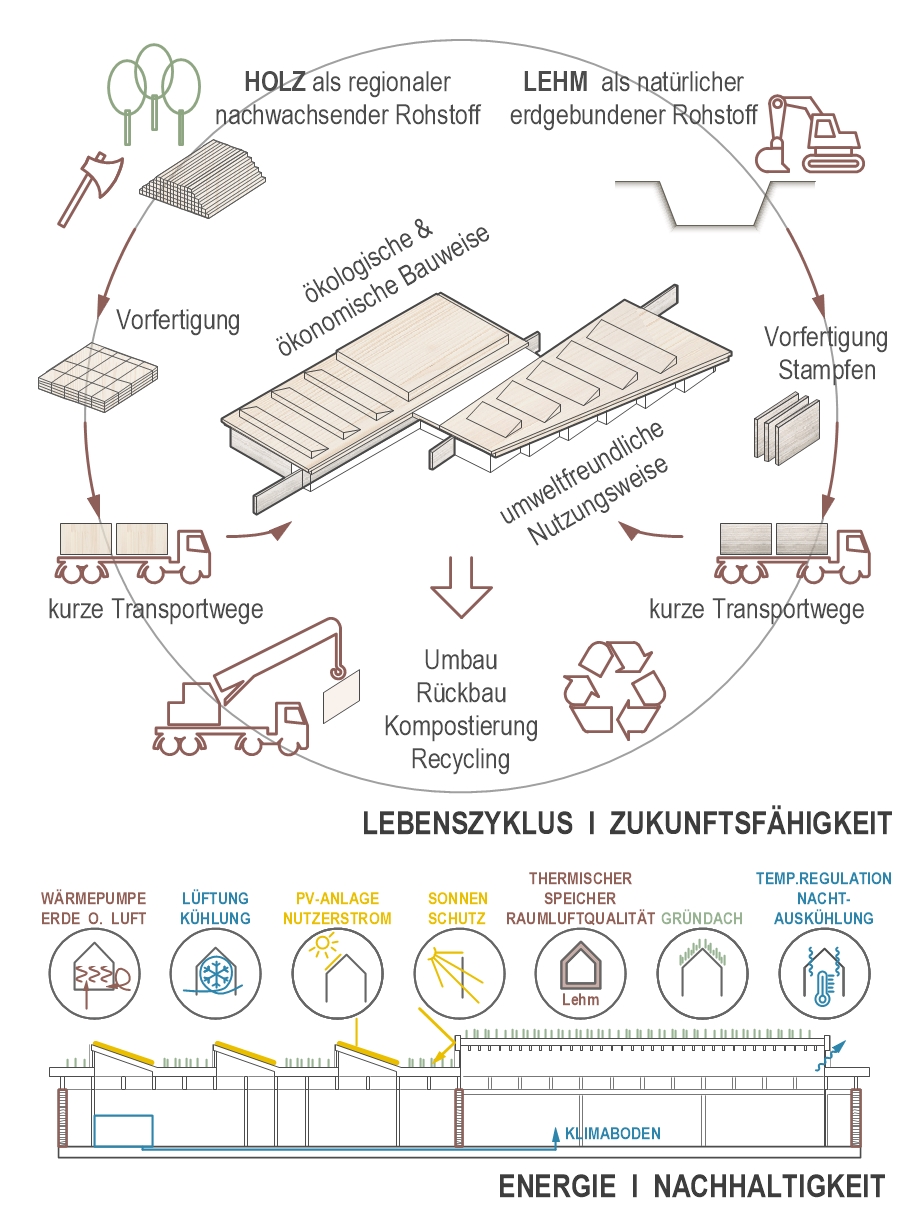

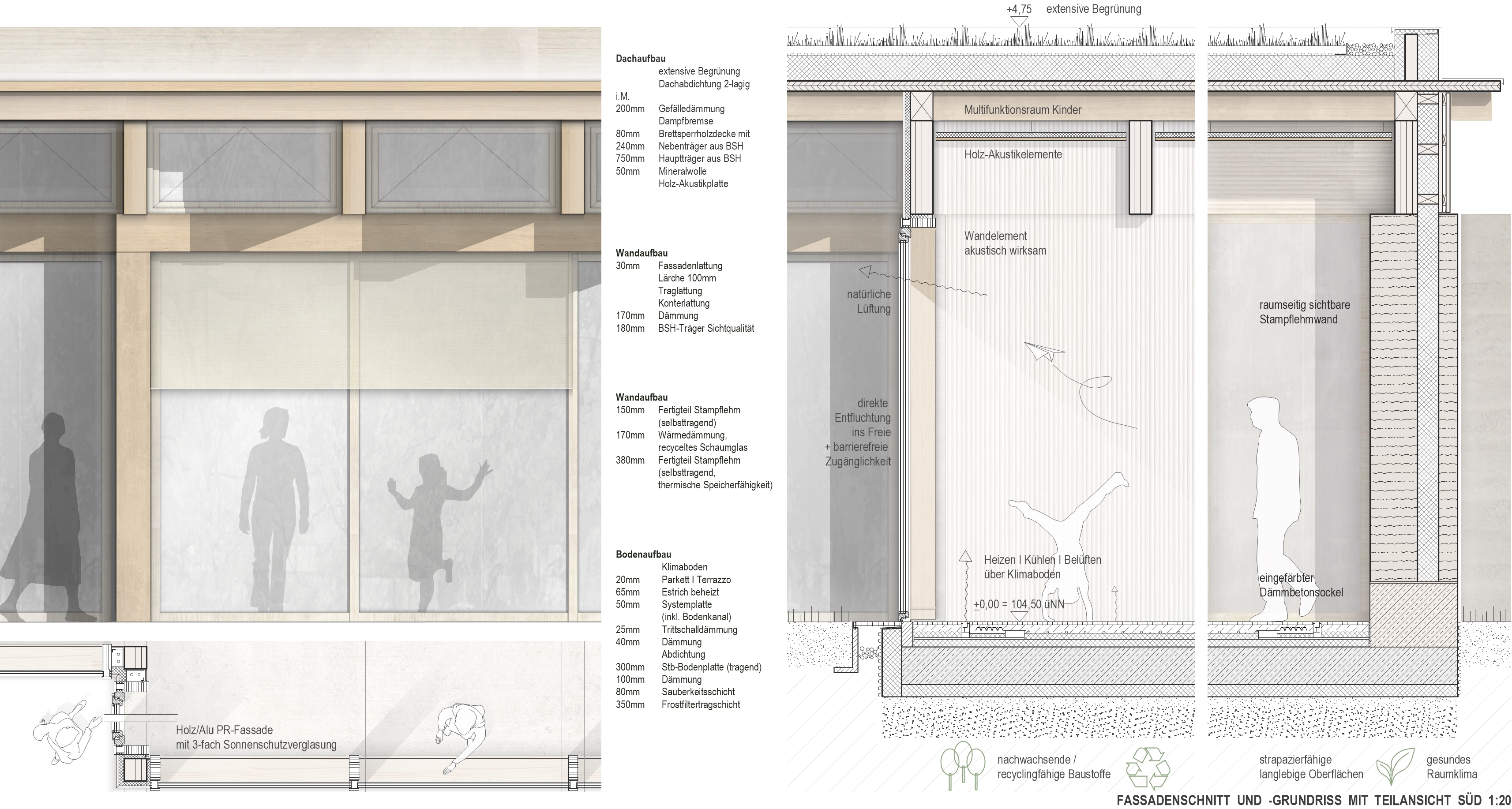

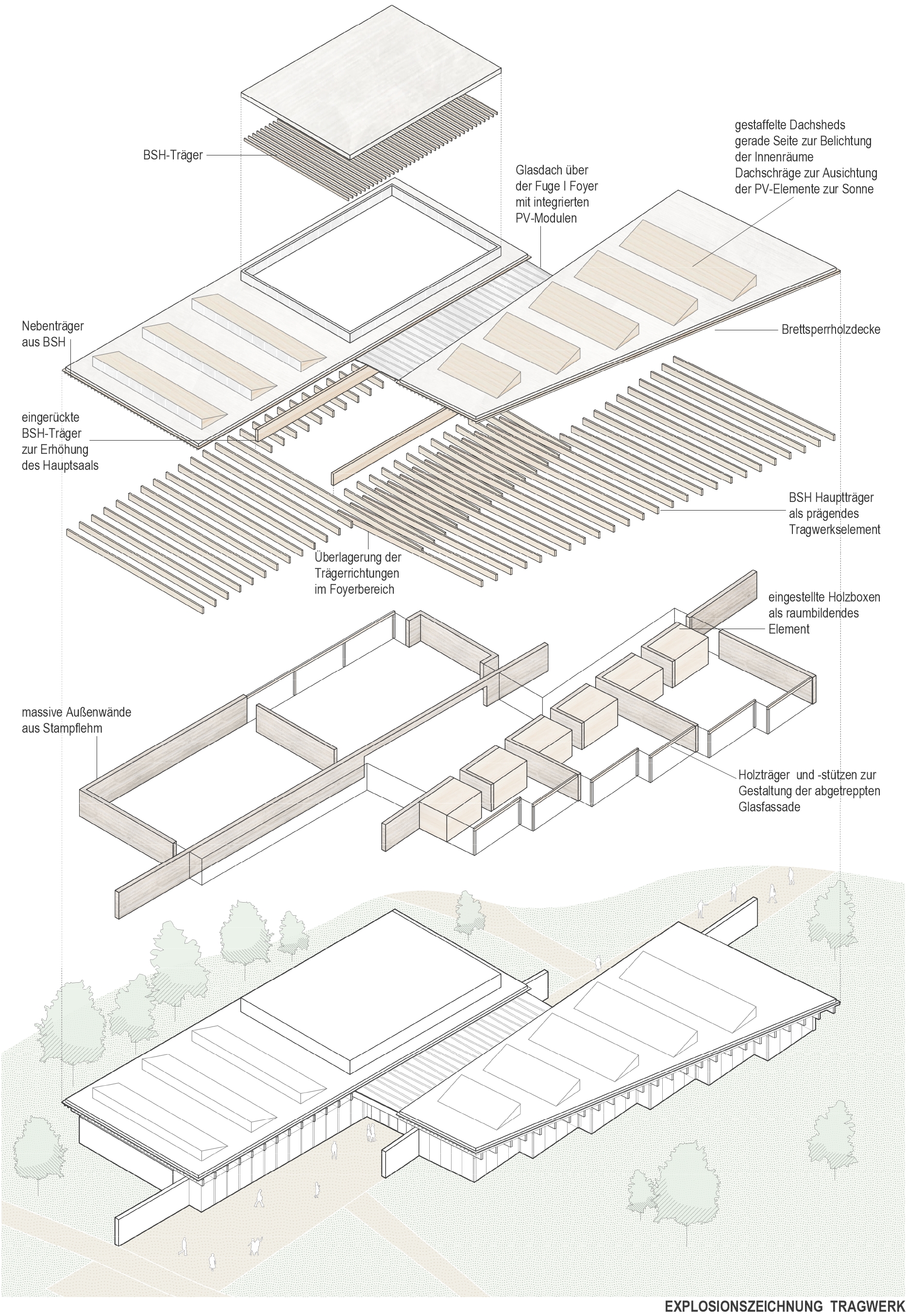

Um dem Anspruch einer nachhaltigen Bauweise gerecht zu werden, reduzieren sich die nach außen konstruktiv sichtbaren Materialien auf zwei wichtige Konstruktionsmaterialien – Lehm und Holz. Diese Materialien werden im Neubau einzeln aus dem Verbund herausgerückt und materialgerecht eingesetzt.

Auf den begrünten Flachdächern werden die Sheddächer mit PV-Elementen belegt, die durch eine optimierte, flache Ost-West-Ausrichtung einen hohen Wirkungsgrad erreichen. Über dem Foyer wird ein Glasdach mit integrierten PV-Modulen zur Verschattung und Stromerzeugung errichtet. Der erzeugte Strom kann für das Gebäude zur Kühlung, zum Heizen und für die Lüftung genutzt werden. Natürliche Ressourcen wie Tageslicht, Sonnenenergie sowie natürliche Lüftung werden optimal genutzt und ermöglichen so einen ressourcenschonenden und reduzierten Technikeinsatz.

Als Heiz- und Lüftungssystem kommt ein Klimaboden zum Einsatz. Dieser kombiniert die Funktion einer Fußbodenheizung mit einer kontrollierten Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung. Durch die Integration dieses Systems in den Fußbodenaufbau werden die Decken frei von Leitungen und Kanälen gehalten, wodurch sich die ästhetische Wirkung des Tragsystems der Decken entfalten kann und der Blick auf die freitragenden Holzträger aus Brettsperrholz freigespielt wird. Zusätzlich kommt für den Veranstaltungssaal eine mechanische Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung zum Einsatz, deren Zuluft, aufgrund der großen zur Verfügung stehenden Freibereiche, über einen Erdkanal vorkonditioniert wird.

Die baurechtlich notwendigen Parkplätze werden nördlich der Auestraße und östlich des Kindergartens angeordnet, um den Landschaftspark selbst von Verkehr freizuhalten. Über den Parkplatz kommend öffnet sich so für die Besuchenden ein freier Blick auf die offene Parklandschaft und das neue Ellbachzentrum.

Die das Gebäude durchziehende Parkfuge verbindet die Parkwege im Osten und Westen und bindet das Ellbachzentrum an das bestehende Wegenetz an. Die Parkfuge versteht sich dabei als multifunktionale Fläche – als Treffpunkt, Boulefeld, Veranstaltungs- und Bewegungsfläche. Sport- und Spielangebote sind in der Parklandschaft integriert angeordnet. Fahrradbügel befinden sich am östlichen und westlichen Eingang.

Der Belagsteppich des Foyers aus Ortbeton wird in den Eingangsplätzen fortgeführt. Die daran anschließenden Flächen der Parkfuge werden mit wassergebundener Decke hergestellt. Die Andienung des Gebäudes für Lieferverkehr erfolgt im Wesentlichen über den westlichen, etwas verbreiterten Parkweg. Auf der Nordseite des Ellbachzentrums befindet sich eine Anlieferzone, die mit Rasenfugensteinen hergestellt wird und bei Bedarf eingezäunt werden kann.

Anfallendes Regenwasser wird in einer Zisterne für die Bewässerung gesammelt, und läuft über in der bestehenden Geländevertiefung südwestlich des neuen Gebäudes wo es gesammelt, zurückgehalten und versickert bzw. gedrosselt abgegeben wird. Die Bestandsbäume werden zum Großteil erhalten und ergänzt, um eine Abfolge von Baumhainen und Lichtungen zu schaffen. Darüber hinaus prägen große Wiesen- und Landschaftsrasenflächen den Landschaftsraum um das neue Ellbachzentrum.